日記を更新する。

今回は神明裁判について。

日本にはなんか熱湯に手を突っ込んだり、熱した金属を持ったりして、それで火傷するかしないかで罪びとかどうかを判断するような文化が古い時代にはあったみたいだけれど、あれって元はインドの文化であるらしいというのが今回の話になる。

『日本書紀』とか『信長公記』には、なんか熱い物に手を突っ込んだりして、火傷するかしないかを見て、真実を語っていたら火傷をしないというような発想を見ることが出来る。

「武内宿禰に弟の讒言

(応神天皇の)九年夏四月、武内宿禰を筑紫に遣わして、人民を監察させた。そのとき宿禰の弟の甘美内宿禰は、兄を除こうとして天皇に讒言して、「武内宿禰は常に天下をねらう野心があります。いま筑紫にいて、ひそかに語っていうのに、『筑紫を割いて取り、三韓を自分に従わせたら、天下を取ることができる』といっているそうです」といった。天皇は使を遣わして、武内宿禰を殺すことを命じた。武内宿禰は歎いて、「手前はもとより二心はない。忠心をもって君に仕えている。いま何の科で罪なくして死なねばならぬのか」といった。壱岐直の先祖の真根子という人があり、その容貌が武内宿禰によく似ていた。武内宿禰が罪なくして、空しく死ぬのを惜しみ、宿禰に語って、「大臣は忠心をもって君にお仕えし、腹黒い心のないことは天とが下の人がみな知っています。ひそかに朝廷に参り、自ら罪のないことを弁明して、後に死んでも遅くないでしょう。他の人も、『お前の顔かたちは武内宿禰に似ている』といいます。いま私が大臣に代って死んで、大臣の赤心を明らかにしましょう」といい、即座に自分に剣を当てて死んだ。武内宿禰は大いに悲しみ、ひそかに筑紫をのがれて、舟で南海を回り、紀伊の港に泊った。やっと朝廷にたどりつき、罪のないことを弁明した。天皇は武内宿禰と甘美内宿禰を対決させて問われた。二人は互いにゆずらず、是非がきめ難かった。天皇は神祇に祈り、探湯(神に祈誓して手を熱湯に入れ、ただれた者を邪とする)をさせられた。 武内宿禰と甘美内宿禰は磯城川のほとりで探湯をした。そして、武内宿禰が勝った。そこで大刀をとって甘美内宿禰を倒し、殺してしまおうとした。天皇のお言葉で許されて、紀直らの先祖に賜わった。(宇治谷 孟訳 『日本書紀 上』 講談社 1988年 pp.213-214 冒頭()および下線引用者)」

ここで探湯(くがたち)の話がされているけれども、あくまで()内の説明は訳者の補足だから、この記述だけだと実際にどういう内容のことをするのかは分からない。

ただ、『日本書紀』の他の箇所にはより込み入った説明がある。

「氏・姓を糾す

(允恭天皇の)四年秋九月九日、詔して、「上古、国がよく治っていた時は、人民も所を得て、氏姓が誤まることもなかった。いま自分が践祚して四年であるが、上下相争って百姓も安らかでない。誤って自分の姓を失う者もある。あるいは故意に高い氏を詐称する者がある。 よく治まらないのはこういうことによる。 自分は微力といえども、この誤りを正さねばならぬ。群臣らはよく議定せよ」といわれた。群臣一同はいった。「陛下が過ちを挙げ、不正を正して、氏姓を定められれば、私どもは命がけで取組みます」と。二十八日詔して、「群卿百寮および諸の国造らは皆それぞれに「帝の後裔であるとか、天孫降臨に供奉して天降ったもの」とかいう。しかし開闢以来万世を重ね、一つの氏から多数の氏姓が生まれ、その実を知り難い。それで諸の氏姓の人たちは、斎戒沐浴し盟神探湯により証明すべきである」といわれた。

そこで甘櫃丘の辞禍戸崎(言葉の偽りを明らかにし正す場所)に盟神探湯の釜を据えて、諸人を行かせて、「真実であるものは損われないが、偽りのものは必ず損傷を受けるだろう」と告げられた。諸人はおのおの神聖な木綿襷をかけて、熱湯の釜に赴き探湯をした。真実である者は何事もなく、偽っていた者はみな傷ついた。 そこで故意に欺いていた者は、怖じ退いて進むことができなかった。これ以後、氏姓は自ずから定まって偽る者はなくなった。(同上『日本書紀 上』 pp.266-267 冒頭()引用者)」

こういう風に熱湯に自ら浸かりに行って、その時に火傷するかしないかで真実を語っているか否かを調べるという発想が盟神探湯(くがたち)であるらしい。

…なんというか、字面からして湯を探ると書くのだから、湯の中で何かをする文化ではあるらしい。

僕が把握している限り、『日本書紀』にはもう一か所、似たような文化についての記述がある。

…まぁ把握しているも何も、Wikipediaの「盟神探湯」のページを見て、お手元の『日本書紀』から該当の文章を引用しているだけなのだけれども。

「近江毛野の死

(継体天皇の)秋九月、任那の使が奏上して、「毛野臣は久斯羅に住居をつくり、滞留二年、政務も怠っています。日本人と任那人の間に生まれた子供の帰属の争いについても、裁定の能力もありません。毛野臣は好んで誓湯を設け、『本当のことをいう者は爛れないが、うそをいう者はきっと爛れる」といって、熱湯の中に手を入れさせ、湯につけられて爛れ死ぬ者が多い。また吉備韓子那多利・斯希利を殺したり――日本人が土地の女との間に生んだ子を韓子という。――常に人民を悩まし、少しも融和するところがありません」といった。天皇はその行状を聞き、人を遣わして召されたが、来ようとはせず、ひそかに河内母樹馬飼首御狩を京に送り、奏上させ、「私はまだ勅命を果さないのに、京に戻ったならば、期待して送り出されながら、空しく帰ることになり面目がありません。どうか任務を果して参内し、謝罪申し上げるのをお待ち下さい」といった。奏上して後に、自ら謀り、「調吉士は帝の使いである。もし吾よりも先に帰り、実状を奏上すれば、私の罪科はきっと重くなるだろう」といい、調吉士を遣わして、兵を率いさせ伊新枳羅城を守らせた。(同上 『日本書紀 上』 p.365 冒頭()引用者)」

ともかく、『日本書紀』が編纂された時代には、そのように熱湯に手を突っ込んで、火傷するかしないかで審判を下すという発想があったのは確かだと思う。

…引用の二番目の、由緒正しく姓を偽っていない人は火傷をしなかったという話については、普通に考えたら等しく火傷するだけでしかないのだから、明確に氏素性が分かっている人物にはぬるいお湯が用意されて、何処の馬の骨とも分からない人々には熱湯が用意されただけなのではと思う所がある。

一方で引用の三番目については、普通に熱湯を用意して手を突っ込ませて火傷させたのではと思うけれども、『日本書紀』に記述されるファンタジーをクソ真面目に受け取っても仕方がないと思う部分もある。

何処までがファンタジーで何処までが実直な歴史的な記述なのかの線引きなんて誰にも出来ないのであって、まぁ話半分で終わらせるしか方法はおそらくない。

…古代中国の場合、金文史料の記述の中で、史書のあの言及はマジだったんだ…と思うような内容のそれがあって、そういう話だと中国は強いよなと思う。

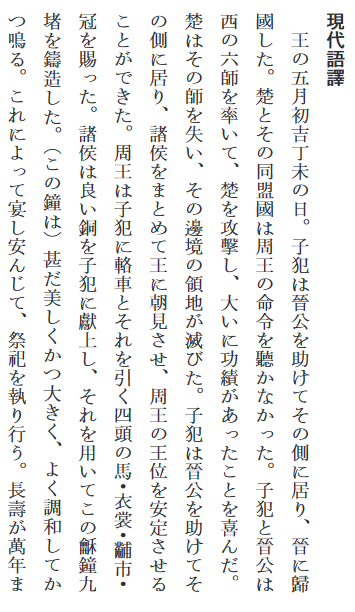

古代中国だと、晋の国の文公という人物が、もう殆ど老人になった後に晋の国に戻って、その後に楚を撃退して中華に武威を示して、覇者となったという話が『史記』とか『国語』とか『春秋左氏伝』に書かれているのだけれど、彼の家臣が作った鐘が出土していて、彼が文公の臣下として文公を支えたという話がそこに書かれている。

(『子犯鐘』https://www.ritsumei.ac.jp/research/shirakawa/publication/kanji-resarch/)

ちなみに、残る文章は2行で、このような経緯で作った鐘を鳴らすことを子々孫々絶やさぬようにと書かれています。

…どうでも良いけれど、『子犯鐘』には子犯が周王からもらったものが列挙されていて、そこではやはり剣は下賜されてないんだな、って。

それはともかく、僕はこの文章を読んで、『史記』とかに書かれてるあの出来事は、本当にあったことだったんだ…と思う所があった。

逆に言えばそのように思うということは、僕の方で『史記』などの記述をそれ程信じてはいなかったというわけであって、三つの史料に等しく書かれていた文公の覇業について、三つもの史料でその記述を見てもなお、『子犯鐘』の記述を見るまで事実だとは思っていなかったという話になる。

古代中国にはこういう風に物証というかなんというか、それの裏付けがあるような場合があったりなかったりするけれども、古代日本だとそういうのないから色々ね…。

『日本書紀』の時代には他に『古事記』くらいしか同時代のテキストとかないから比較も何も出来ないし、『史記』の司馬遷の執筆態度とか人間性を僕は知っていて、彼ほどに実直な人間はそうそういないだろうと思っていて、それでもその記述を信じていないというのに、朝廷が編纂した『日本書紀』を信頼できるのかと言うと…まぁ。

司馬遷の書いた手紙である『任少卿に報ずる書』とか、彼の悲痛な思いが綴られていて、普通に読んでて辛いからね…。

彼は宮刑を命じられて男根を切除されて、正直死んだ方がマシではあったのだけれど、それでも父親から託された歴史書を書くという仕事があるのだからと恥を忍んで生き続けて、この手紙は任少卿によく人を推薦しなさいと手紙で言われたことへの返事であって、彼にそうと言われても司馬遷が誰も推薦していないのは、宦官というものが劣った存在で、その劣った存在になった今の僕には誰も推薦することなどできないのです、そうなってまでまだ生きているのは歴史書を書くという仕事があるからです、という話が滔々と語られている。

それはともかく、そういう風に『日本書紀』には湯に手を突っ込んで、それで火傷するかしないかを見て、罪人かそうでないかを判断するという発想があって、似たような話は『信長公記』にもある。

『信長公記』というのは織田信長の事績について書かれたテキストで、桶狭間の戦いについてとかが書かれた首巻以外は概ね信用できるというようなテキストになる。

この『信長公記』には、以下の記述がある。

「火起請

尾張の国海東郡大屋という村に、織田信房の家来で甚兵衛という庄屋がいた。隣村一色というところに、左介という者がいた。二人は格別に親しい間柄であった。

ある年の十二月中旬、大屋村の甚兵衛が年貢納入のため清洲へ行った留守に、一色村の左介は甚兵衛の家へ夜盗に入った。女房が目を覚まし、左介に組みついて、左介の刀の鞘を取り上げた。

この事件を清洲へ訴え出て、双方が守護に言い分を申し立てた。

一色村の左介は、当時実権を握っていた、信長の乳母の子池田恒興の家来であった。

火起請ということになり、山王社の神前に奉行衆が並び、裁判の当事者双方から立ち会い人を出させた。

ここで、天道は曲げられぬ、恐ろしいことが起こった。

それは、左介は火起請の熱した鉄を取り落としたのだが、その頃、池田恒興一党は権勢におごっていたので、左介を成敗させないように、証拠となる火起請の鉄を奪い取り、立ち騒いでいた。

ちょうどその時、信長が鷹狩りの帰りに通りかかった。この騒ぎを見て、「弓・槍・武具を携えて大勢集まっているのは何ごとか」と質問した。双方の言い分を聞き、この有様をじっくりと見ているうちに、信長の顔色が変わった。火起請を行った時の状況を聞くと、「どれほどに鉄を焼いて持たせたのか。その時のとおりに鉄を焼きなさい。見せていただこう」と言った。

鉄を赤くなるまでよく焼いて、「このようにして持たせました」と言上した。そこで信長は、「私が火起請の鉄を無事に受けとることができたら、左介を成敗せねばならぬのだから、そのように心得よ」と言って、焼いた斧を手の上に受けとり、三歩あるいて棚に置いた。「この通りだ。見ていたな」と言って、左介を成敗させた。すさまじい出来事だった。(太田牛一 『現代語訳 信長公記』 中川太古訳 中経出版 pp.74-75)」

この出来事自体は、鉄を落とさずに運べたなら無罪で、けれども左介は落としてしまって、おそらくは池田恒興一党が鉄が熱すぎたなどとイチャモンを付けて落としたことを正当化しようとした所を信長が事情を聴いて、俺が運べたら熱すぎたってことはないわけだから、左介は成敗だぞと言って運んで成敗したという話だと思う。

まぁ池田恒興一党がどういう主張をして、左介をフォローしたのかは書かれていないから良く分からないけれども。

ただこの記述は『信長公記』の首巻の話だから、史書としての記述としてはイマイチ信憑性に欠ける話にはなる。

『信長公記』については、第一巻からはほぼ間違いなく信長の家臣だった太田牛一が執筆していて、けれども首巻は後の時代に何者かが書き足したそれだと僕は聞いている。

司馬遷の『史記』でも似たような書き足しが成されていて、『史記』は黄帝の事績から記述が始まるのだけれども、後の時代に、黄帝より前に居たという、伏羲や炎帝の時代の記述が書き足されていたりする。

だから、先の『信長公記』の記述の内容を実際に信長がやったかどうかはまぁ置いておいて、ともかく、熱せられた鉄を素手で運んで、その時に火傷するかしないかで、その罪の有無を判断するという発想が江戸時代くらいの日本にはあったのだろうとは言えると思う。

僕はそのような発想に、遠く海を隔てた場所で、時代的に先行するテキストの中で出会ったことがあった。

それは『ヤージュニャヴァルキア法典』で、実際にその記述を見てみれば分かる。

今から引用する文章が旧字体なのは、実際に僕のお手元にある本が旧字体だからです。

加えて、文意についてはあとで触れるので、旧字体の文章を読んでて「あ?」と思ったら飛ばして大丈夫です。

「九九 一千 (バナ)を越える事件でなければ(被告は)犁頭・毒・秤の神を立てはならぬ。しかし事王に關する場合又は重大事件においては、常に無罪を(證明する)ために試錬にかゝるべきである。

一〇〇 秤の専門家は、被告が秤臺に坐した時かれを秤つて錘と同量ならしめ、線を引いて表示しかれを降ろさせる。

一〇一 「おゝ秤よ!おんみは眞理の座として往古天神に創られたのである。故におい憐愍を有する者よ! 眞實を語れ、われを嫌疑より解かんことを」

一〇二 「おゝ母よ! われもし罪を犯したらんには、おんみわれを下に導け、もしまた潔白ならんには、われを上に導きたまえ」と、秤に對して誓言すべきである。

一〇三 米を粉末にしその手を厳密に検してこれを手掌におく。 七葉のアシュアッタ樹葉を同数の糸に密着しておく。

一〇四 「おんみおゝ火よ! 潔者よ! おんみは一切の生類の中を通行する。おゝカヴィよ!おんみは功徳と罪過との證人である。われについて眞實を語りたまえ」

一〇五 かく唱えた後、赫熱し五十バラの重さがあり同じ大いさで火の色をせる丸をその両掌に置くのである。

一〇六 それを持つて七圓輪を徐々に歩いて行く。各圓輪は十六指長、各(圓輪)の間隔も同様にすべきである。

一〇七 (かくして)火と米粉とを取り除き(手掌が)焼けていない時は潔白れることを得る。途中鐵丸が落ちたり又何か疑わしい事があつた時は、これを再びするのである。(中野 義照訳 『ヤージュニャヴァルキア法典』 日本印度學会 1950年 p.66-67)

なんというか、細かい説明は省くとして、ともかく、呪文を唱えて熱せられた鉄球を手に持って、それを歩いて運ぶことによって身の潔白を証明するという文化がこのテキストが書かれた当時のインドにはあった様子が見て取れる。

この『ヤージュニャヴァルキア法典』は設定上、仏陀よりも前の時代に生きて、『ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』にも登場して二人の妻とやり取りをするヤージュニャヴァルキアが書いたということにはなっているのだけれど、まぁ彼に仮託されただけで、書かれたのはもっと後の時代だろうとはされている。

ただ、このテキストがいつ書かれたのかは判然としないようで、おそらくは『マヌ法典』よりは後だろういう話が解説ではされていた。

その『マヌ法典』は話によると紀元前後に書かれたものだとされていて、まぁともかく、個人的に『日本書紀』よりも前に成立したものだとは考えている。

そもそも、インドのテキストの成立時期が良く分からないし、歴史書の類が殆ど残っていないことについては、インドの気候が関係していると僕は聞いている。

『ヤージュニャヴァルキア法典』の場合は法律に関係する本だから残っているということもあるのだろうけれど、優先順位が低い本は殆ど残らないような場所であるらしい。

「 虫に食われる歴史

例えば、一〇世紀以後のシヴァ教の僧院の僧院長の系譜などは一五代あまり記述されている場合がある。これはおおむね歴史的に正しいものと想定される。しかし、一代を二〇年(インド人歴史学者は通常一代二五年で計算するが、親子関係では二五年である可能性もあるが、僧院長の場合のように親子関係ではない場合には一五~二〇年がふさわしいと思われる)としても三〇〇年遡れるに過ぎない。

この時間の長さは、貝葉(ヤシの葉を加工して乾燥したもの)という記録手段の寿命に対応しているように思われる。確かに、ヴェーダ聖典のような特殊な文献は師資相承の口伝(読誦による記憶)によって三〇〇〇年以上も伝えられてきたのであるが、その他のより重要性が低いと見做された文献は書記法の発明以来貝葉への筆写によって伝えられてきたと想定される。通常のインド的気候の環境においては、貝葉はほぼ二〇〇年程度で白蟻等に食われて用をなさなくなる。

つまり、インドにおいては、通常の記録は二〇〇年ごとに筆写し直さなければ失われてしまうのである。その結果として、筆写を行うバラモンが重要であると考える宗教的(その他文学などもあるが)文献以外は長期間保存されることがなかったと言えよう。(http://www.aa.tufs.ac.jp/~tjun/articles/jikan.html)

」

『ヤージュニャヴァルキア法典』には貝葉以外にも筆記用の布についての記述もあって、そのようなものに色々なことは書き残されていた様子があって、けれども、インドの気候の場合は200年程度しか持たないものであるらしい。

古代中国の場合は、当時の事が書かれた竹簡が普通に出土していて、そういうものはインドではもう本当に直ぐに朽ちてしまうらしい。

加えて、インドは様々な民族があの地域に入り乱れて住んでいるという事情もある。

例えば、東京都千代田区に住んでいて、ある程度の本を所有している人物が居るとして、その人物は例えば、神奈川県中井町の郷土資料を優先的に保管するのかというのが問題で、同じ日本人でもおそらく千代田区民にとって中井町の歴史の史料は比較的どうでも良い話になって、それがインドの場合、場合によっては異民族で言語も違うし、200年ごとに書き写さなければならないとなると、そんなものテキストが残るという場合の方が少ないのではないかと僕は思う。

例えば日本人がヘブライ語やタイ語で書かれたテキストを書き写せるかという問題で、専門的な教育を受けていない場合は、書き写すことすら難しいというのに、それをしないと朽ちてしまうのがインドらしい。

古代中国の場合だと、孔子の家の壁の中から当時の竹簡が出てきてそれが回収されたり、遺跡から出土したテキストがあったりに加えて、そもそも中国人が歴史的に記録魔で収集魔であるという性質があるから、今でも古代世界のテキストが残っていたりいなかったりしているのだろうとは思う。

そもそも、歴代の皇帝たちは、かつて万古の時代に黄帝や堯舜に下されたとされる天命を受け継いでいるというか、皇帝という肩書きを名乗っている時点で帰属意識が中華にあって、その中華の歴史を大切に保管しているという部分は間違いなくある。

そうでなければ孔子が編纂したという設定の『春秋』やそれよりも古い『易経』が未だに残っているということはないわけで、一方でインドはやはり、民族が入り乱れていて、且つ、気候が温暖過ぎるから、テキストが現存しないのだろうと思う。

加えて、秦の時代に制定された漢字が今現在まで使われているわけであって、文字の違いが少なく、過去のテキストを簡単に読めたから良く保存されたという側面もあると思う。

中国の場合だと、出土した竹簡を放射性炭素年代測定で調べれば、そのテキストが書かれた年代をある程度特定できて、けれども、インドの場合はそのようなものは全て朽ちてしまう様子があるし、原始仏典の『スッタ・ニパータ』にあった解説によると、インドでは度々洪水が起きて、辺り一面が水浸しになるということが多かったという話があった。

『スッタ・ニパータ』には激流を渡るとかというような言及があって、これはインドの気候として洪水が多く、辺り一面水浸しで、その中で"洲"がいくらか残って、その安全地帯のことを彼岸としているという話があった。

そのような気候では布も貝葉も高台に避難させなければ全て腐ってしまうわけで、そんな所ではテキストは残りようもないよなと思う所がある。

だから、『ヤージュニャヴァルキア法典』の成立時期とかは良く分からないとはいえ、専門家は西暦500年には存在したと言っている(同上 『ヤージュニャヴァルキア法典』 p.453)し、そもそもこの法典に記述された文化は書かれたその時点より前の段階で存在していたはずになる。

ファイヤアーベントのような全面的な懐疑主義に僕は重要な意味があるとは思わないから、素直に『ヤージュニャヴァルキア法典』の成立は紀元後数世紀だろうと受け取っていて、そうとするとやはり、『日本書紀』よりも先行しているのだろうと思う。

結局のところ、『日本書紀』では熱湯でそれを行って、『ヤージュニャヴァルキア法典』では熱せられた鉄で行っているけれども、どちらも内容としては火傷しなかったら無罪である所を見ると、同じ文化なのではないかと思う。

以前言及した通り、『日本書紀』にはインドの文化の影響と思しき記述がある。(参考)

だから、『日本書紀』が編纂された時期には既にインドの情報が日本に辿り着いていたわけで、その情報伝達がどういう形であったのかは判然としないけれど、時系列的にインドの方が先行している様子があるのだから、『日本書紀』のあの記述はインド由来なのではないかと僕は考えている。

結局、仏典にしてもその量はおよそ計り知れないほどにあって、原始仏典の時点で日本語訳が全70冊もあって、大乗の経典はそれよりも多く存在している。

その中に先の『ヤージュニャヴァルキア法典』で見られた熱した水や鉄を使って火傷をしないかで、有罪無罪の判決を行うという記述があるという可能性はある。

ただ、『日本書紀』の冒頭で見られて、同じように『シャタパタ・ブラーフマナ』で見られたような、揺蕩う原初のような記述はおそらく仏典にはなくて、仏典以外の何らかのルートという可能性もある。

密教だとそのままヒンドゥー教の教義を取り入れていたりして、『リグ・ヴェーダ』を重要視したりする場合もあって、そうとすると仏典以外のテキストも密教経由で日本に来ているということも考えられる。

実際の所、どういうルートで、どのような形であったのかは判然としないけれども、まぁインドの文化が日本にやってきた結果として、信長が鉄を持って歩くという事態が記述されるに至ったという理解で僕は良いと思っている。

神社とかで水でお清めとかするけれど、あの文化って『シャタパタ・ブラーフマナ』に記述されてますし…。(参考)

そんな感じの神明裁判について。

…。

日本独自の文化って…なんなんですかね…?

神輿もどうも中華由来っぽいし、神社も後漢の時代の『独断』に言及があるし、豆まきの元になったであろう文化も『独断』に記述されていて、道祖神も『史記』や『礼記』に言及があるからなぁ。

弥生時代の銅鐸にしたところで、古代中国で先に『子犯鐘』に書かれた文章を引用したけれども、中華では記念して鐘を作るという文化があって、『子犯鐘』には実際に鐘を祭祀に使うと言及があるのだから、あれも中華由来なのではないかと思う部分もある。

なんというか、別に独自の文化持ってたら偉いとかはないし、それが中華やインド由来だからどうしたって話ではあるのだけれど。

まぁ多少はね?

では。