薬物動態に関連した相互作用の多くは、代謝に関連している。

代謝反応において中心的な役割を果たすもの、

それは、Cytochrome P450 (CYP: シップ) である。

CYP が関わる相互作用は、以下に2つに分類できる。

1) 酵素阻害

2) 酵素誘導

酵素阻害と酵素誘導は、いずれも重要なトピックである。

ただ、現実に確認される相互作用の多くは、酵素阻害に基づくケースが多い。

本エントリーでは、酵素阻害に基づく薬物相互作用について述べる。

■ 酵素阻害に基づく薬物相互作用

CYP による代謝反応は、薬物の分解と排泄に重要な役割を果たしている。

これは、生体防御や恒常性維持の観点から、合理的な生体機能だと言える。

CYPには複数の分子種が併存している。

したがって、化合物に対する基質特異性が低い。

CYPは広範囲の化合物を代謝可能であるが、

これも、恒常性維持の観点から合理的な形態であると言える。

しかし、この基質特異性の低さが仇となるケースもある。

複数の薬物を同時に服用した場合、

代謝反応の競合が起きてしまうケースなどである。

例えば、薬物 A と B を同時に投与したとする。

この二つが仮に、同一のCYPで代謝を受けると仮定すると、

片方の薬物が、もう一方の薬物の代謝を阻害してしまうリスクがある。

これは、薬物相互作用 (Drug-Drug Interaction: DDI) の一例である。

酵素阻害に関する考察は、DDI を予測する上でも重要なトピックである。

■ CYP に対する阻害様式

CYP に対する阻害様式は、大きく分けて、以下の3つに分類できる。

1) 競合的阻害(可逆的な阻害)

2) 非特異的阻害(可逆的な阻害)

3) 不可逆的阻害(不可逆的な阻害)

① 競合的阻害

CYP は基質特異性が低い。

したがって、併用した薬物が同一のCYP で代謝を受ける場合、

お互いの代謝反応を阻害してしまうことが起こり得る。

要するに、薬物を併用せず、単体で服用した場合に比べ、

CYPによる代謝速度が低下してしまうわけである。

CYPに対する薬物の親和性は、化合物の構造に大きく依存する。

したがって、A と B という異なる薬物が併用された場合、

CYP に高い親和性を持つ薬物の方が、優先的にCYP を阻害すると考えられる。

この場合、以下のようなモデルケースが想定される。

【CYP に対する親和性が A > B の時】

薬物A: CYP に優先的に結合

⇒ 単体で服用した場合と類似の代謝速度

⇒ DDIによる薬物血中濃度への影響は少ない

薬物B: CYPへの結合をAに邪魔される

⇒ 単体で服用した場合より、代謝速度は遅くなる

⇒ DDIにより薬物血中濃度が増加する

Bの薬物が高い薬物血中濃度で毒性を発現するタイプの場合、

安全性の観点で、DDI が深刻な問題となるわけである。

競合阻害の具体例としては、オメプラゾールとジアゼパムが挙げられる。

オメプラゾールとジアゼパムは、共に CYP2C19 で代謝を受ける。

したがって、この二つを同時に服用すると、競合阻害が発生するリスクがある。

実際、オメプラゾールを服用した患者では、ジアゼパムのクリアランスが低下してしまう。

② 非特異的阻害

窒素原子を含む複素環は、CYP の活性中心にあるヘムの第6配位座に結合する。

これにより、非特異的に複数のCYP に対する阻害が生じてしまう。

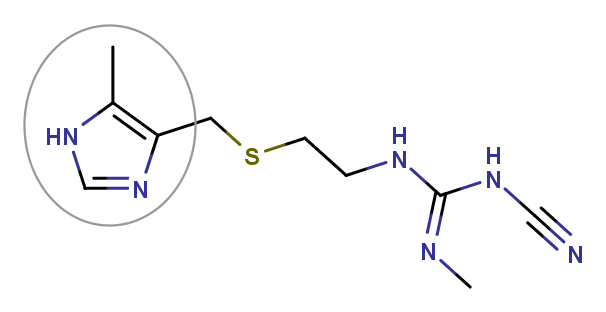

例えば、H2 受容体拮抗薬であるシメチジンは、CYP に対して非特異的な阻害活性を示す。

これは、シメチジンに含まれるイミダゾール環が原因である。

※ シメチジン

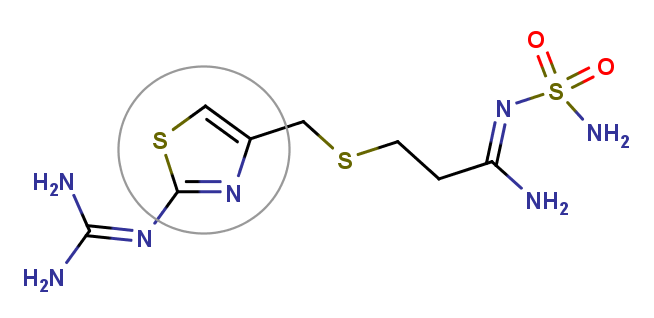

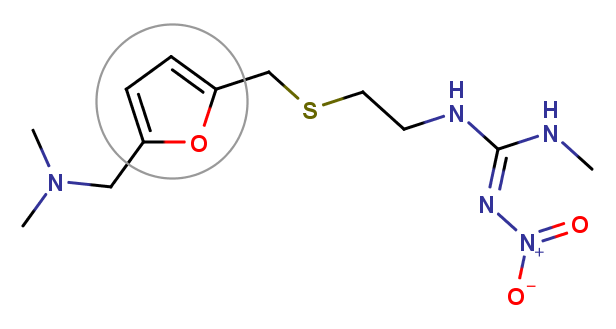

一方、類似薬であるファモチジンやラニチジンにおいては、

イミダゾール環がチアゾール環、フラン環に変更されている。

これにより、CYP 阻害を回避する工夫がなされている。

※ ファモチジン

※ ラニチジン

窒素原子を含む複素環を持つ薬物では、当初から DDI リスクが懸念される可能性が高い。

しかし実際は、分子の脂溶性、大きさ、形状など、様々な要因の影響を受ける。

最近でも、Fsp3 の増加によって、CYP 阻害を回避している例が報告されている。

上記の Zak らの報告では、複素環であるピリジンを有するにも関わらず、

Fsp3 を増加させることで、CYP2C9 に対する阻害活性を、

80 nM ⇒ >10 μM と減弱させることに成功している。

非特異的阻害の話は、そんなに単純ではないと考えられる。

自身の化合物が実際に非特異的阻害を示すかどうかは、

実験によって検証、確定しなければならない。

③ 不可逆的阻害

薬物の中には、CYPによって代謝を受けることで、

高い反応性を持つ代謝物(反応性中間体)に変換されるものがある。

この反応性中間体が、CYPの活性中心に共有結合してしまうと、

そのCYPは、不可逆的に不活性化されてしまう。

このような代謝物依存的な阻害は、

Mechanism-Based Inhibition (MBI) と呼ばれる。

MBI を引き起こす薬物のことを、自殺基質 (Suicide substrate) と呼ぶ。

In Vitro レベルでは、プレインキュベーションの有無を比較して、MBIリスクを検証する。

プレインキュベーションの有無により、CYPに対する阻害活性が大きく異なる場合、

MBI のリスクが懸念されることになる。

※プレインキュベーション

基質非存在下において、阻害剤と酵素を混ぜて反応させること

※インキュベーション

基質と酵素の酵素反応が進む条件におくこと

(参考)

TN439 カクテル基質法によるin vitro CYP阻害試験

MBI に基づくCYP阻害は、薬物だけでなく食品でも起きる。

有名な例は、グレープフルーツによる CYP3A4 阻害作用である。

MBI の問題点は、薬物が体内から消失した後も、阻害効果が継続することである。

これは、競合阻害や非特異的阻害のケースとは大きく異なっている。

なにしろ、反応性中間体がCYPに共有結合し、不活性化してしまうわけである。

共有結合は安定な結合であるので、代謝酵素はもはや別化合物であると考えられる。

そのCYPが分解され、体内で再合成をされない限り、阻害効果が持続してしまう。

したがって、MBIによるCYP阻害は、重篤な副作用につながる懸念がある。

■ 最後に

本エントリーでは、CYP 阻害に基づく DDI について述べた。

CYP阻害は、化合物の構造に由来する問題である。

したがってこれは、創薬研究者が解決しなければならない課題となる。

一方、薬物相互作用というリスクは、飲み手や処方者の判断も重要になる。

薬を処方される段階で提示される「薬の服用法」は、科学的な知見に基づく結論である。

服用法を誤れば、薬の効果が減弱するばかりか、安全性に関する懸念も生じてくる。

創薬化学者はその研究活動の中で、安全性を最大源に高めた化合物をデザインする。

しかしそういった研究者の努力は、「無思慮な服用法」によって台無しになることすらある。

薬物相互作用に関しては、探索研究者、処方者、服用者のすべてが主人公なのである。

■ 総説

Drug Discov. Today, 2002, 7, 918.

↓応援クリックしてくれると励みになります!